Förderkreis Abteigarten Kornelimünster e.V.

Kornelimünster

Kornelimünster

Email-Kontakt

zum Ort

des Ortskerns

Anekdoten

sonstige Anschriften/

Adressen

Das ehemalige Kloster war im Mittelalter von einer so genannten "Kirchenfamilie" umgeben, dass heisst, es gab im Umkreis eine Reihe kleinerer Kirchbauten wie die Bergkirche St. Stephanus, die Kapelle "Maria im Schnee im Klauser Wald, die St. Gangolfskapelle am St. Gangolfsberg, die St. Nikolaskapelle, Hospiz für Pilger (Reste im ehemaligen Hospiz St. Nikolaus, Korneliusmarkt 12) und die Antoniuskapelle am Beginn der Breiniger Str..

zurück nach oben |

Propsteikirche St. Kornelius, Blick vom Korneliusmarkt (links) Probsteikirche St. Kornelius mit Korneliuskapelle (rechts) |

|

Alljährlich wurde und wird Mitte September eine Woche lang die Kornelioktav gefeiert. Ausserdem werden in 7-jährlichem Rhythmus die drei grossen bilblischen Heiligtümer, und zwar Schürztuch, Schweisstuch und Grabtuch Christi den Gläubigen gezeigt. Die nach der Überlieferung eng mit der Leidensgeschichte verbundenen Textilien schenkte Kaiser Ludwig der Fromme dem Kloster zur Einweihung im Jahr 817.

Unter den sonstigen Reliquien ist die bedeutendste das Schädelreliquiar des heiligen Papstes und Märtyrers Kornelius († 253), durch dessen große Verehrung der Name des Ortes sich in »Kornelimünster« wandelte (Der Namenswechsel ist erst ab 1000 nachweisbar). Die Reliquien des heiligen Kornelius und Cyprianus kamen in das Kloster im Austausch für eine Hälfte des Grabtuchs Christi (875 n.Chr.).

Nachbildungen der Skulpturen der Heiligen Kornelius und Cyprianus stehen links und rechts vom Kirchenzugang bei dem Gebäude Korneliusmarkt 3. Die Originale stehen auf der Orgelempore.

Im Wappen von Kornelimünster befindet sich ein Horn, das Korneliushorn. Es ist ein aus Silber getriebenes Büffelhorn und stammt aus dem 10. Jahrhundert. Aus diesem Horn konnten die Pilger geweihtes Wasser trinken.

Von den sonstigen Sehenswürdigkeiten der reichhaltigen Innenausstattung der Kirche seien genannt: das Chorgestühl von 1325, die Korneliusstatue von 1460 mit reizvollem Sockel, der Anna-Altar von 1501 (um ihn rankt sich eine besondere Geschichte) und der barocke Hochaltar, den Johann Josef Couven um 1750 im Stil des Rokoko umgestaltete.

Details zur Kirche (Baugeschichte, Grundriss, Bilder des Innenraums, Heiligtümer, Reliquien)

Nach einem Kirchturm sucht jeder vergebens. Statt dessen rufen die Glocken der Bergkirche St. Stephanus

ferngesteuert die Gläubigen zur Messe.

Vom Benediktusplatz gelangt man über eine steile Treppe am Benediktusplatz 5 vorbei zur Bergkirche St. Stephanus.

Der Ursprung dieser Kirche liegt bei etwa 1000 n.Chr.. Die Fundamente ruhen auf altem Gemäuer, das wahrscheinlich zu einem römischen Signal- und Beobachtungsturm gehörte (Kornelimünster = wichtiger Knotenpunkt römischer Strassen).

Von dem alten Friedhof, der die Kirche umgibt, hat der Besucher einen schönen Blick über den Ort sowie seine Umgebung.

Die Kirche war bis zur Auflösung des Klosters Pfarrkirche für die zum sogenannten "Münsterländchen" gehörenden Dörfer und Weiler.

Bei einem Brand verlor sie ihren Turm, so dass nunmehr der Glockenstuhl in das Kirchengemäuer eingelassen ist. Heute werden die Glocken per Knopfdruck von der Kirche St. Kornelius aus geläutet, da diese selbst keine grossen Glocken hat.

Details zur Kirche (Baugeschichte, Grundriss, Bilder des Innenraums).

Die letzten Stufen zum alten Friedhof |

Vorderfront der Kirche "St. Stephanus". |

Rückseite der Kirche mit Glockenstuhl (rechts). |

An der Ausfallstrasse nach Breinig steht die Antoniuskapelle. Diese Kapelle wurde erstmals 1718 erwähnt. Nach einem schweren Erdbeben errichtete Abt Carl von Sickingen einen Neubau in Form eines Dreiecks. Weitere Umbauten ergaben die heutige Gestalt. Im Jahre 1781 erfolgte die Einweihung durch den Administrator der Abtei (Carl Caspar von der Horst). |

Die eng beieinander liegenden Plätze Korneliusmarkt und Benediktusplatz bilden das Zentrum des Ortes.

Die Marktfreiheit wurde 985 durch Kaiser Otto III bestätigt.

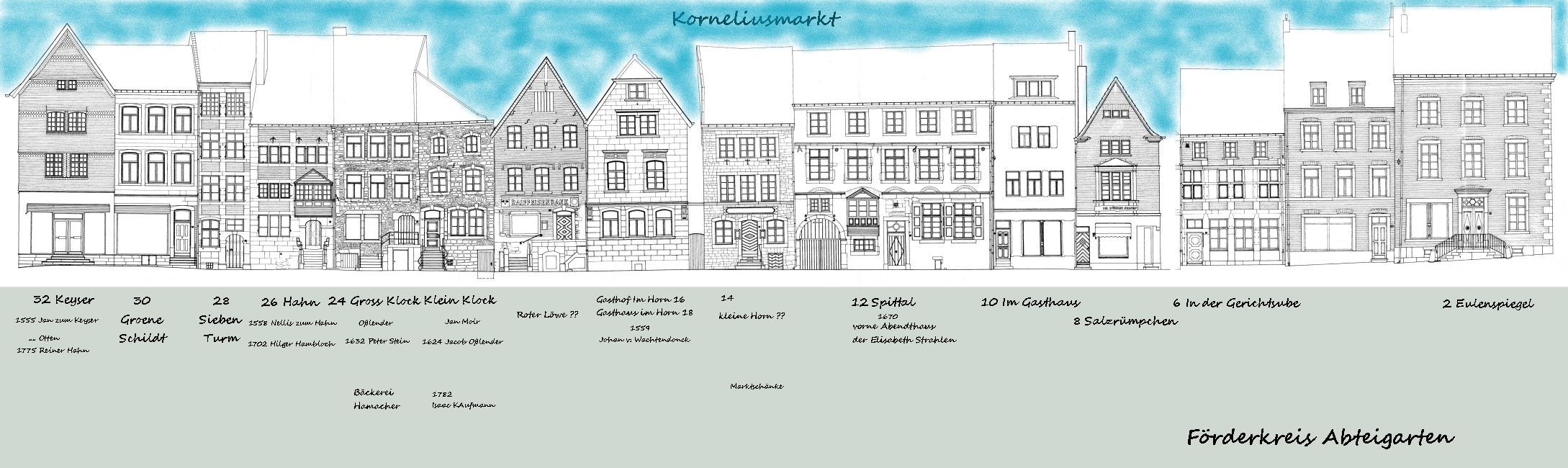

Die meisten Häuser wurden Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut, nach dem ein Brand die ursprünglichen Fachwerk-Fassaden weitgehend zerstört hat. An Mauerresten können jedoch Ursprünge bis in das 11./12. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Die Häuser beherbergten früher die Bediensteten der Abtei sowie eine Vielzahl von Händlern und Gaststätten. Vielfach wurden Fachwerk, Schieferverkleidung, Blausteinsockel und neben Ziegelmauerwerk auch Bruchsteine der hiesigen Umgebung verwendet. Die Stilrichtungen gehen von Barock bis Klassizismus und bilden ein geschlossenes Ensemble.

Die meisten der Häuser an den beiden Plätzen tragen Namen, da vor der französischen Besetzung (Ende 18. Jahrhundert) keine Hausnummern existierten. In der Franzosenzeit wurden die Häuser fortlaufend benummert, heutzutage gelten die modernen Nummern je Straßenzug bzw. Platz.

Die um die beiden Plätze Korneliusmarkt und Benediktusplatz liegenden Häuser besaßen für die Zeit der Kornelioktav das Recht, eine Strausswirtschaft (so genannte "Zapp", Zäpper = Bierzapfer) ab dem Gedenktag der Heiligen Sankt Kornelius und Sankt Cyprianus (16. September) zu betreiben, sie waren so genannte "Cyprianus-Zäpper" und sorgten für das flüssige Wohl der zahlreichen Pilger. Dieses Recht besteht noch heute (aber: der Ausschank musste im Gebäude stattfinden - d.h. bei Bedarf wurden die Getränke auch aus dem Fenster oder dem Türflur gereicht). Bänke und Tische auf den Plätzen waren untersagt!

Die heutige Nutzung beschränkt sich auf Wohnungen, Gaststätten, Antikgeschäfte und Einzelunternehmen. Händler haben sich weitgehend aus dem Ortskern zurück gezogen. Freitags wird Wochenmarkt gehalten.

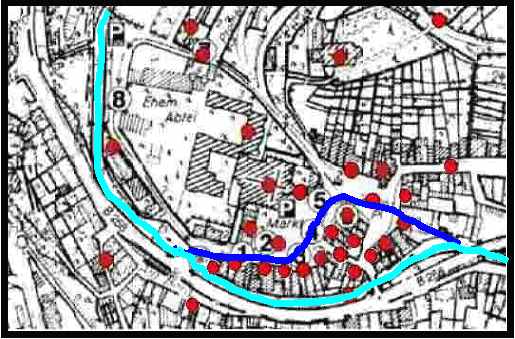

Der Verlauf der Klostermauer, so genannte Immunitätsmauer, ist auf dem Korneliusmarkt durch große Steinfliesen symbolisch wiedergegeben. Bis ca. 1600 verlief die Inde möglicherweise entlang dieser Mauer (siehe hier).

zurück nach oben

Korneliusmarkt 2 bis 32

Korneliusmarkt 2 bis 32Quelle der Fassaden-Zeichnungen: "Mit Messband und Kamera am Ufer der Inde" Lehr- und Forschungsgebiet Denkmalspflege der RWTH Aachen, Lehrstuhl Geodäsie RWTH Aachen |

Abteigarten 2 "Café Münsterländchen" und Abteigarten 4. Das Doppelhaus liegt am Eingang zum Ortskern gegenüber Korneliusmarkt 2.

Es wurde durch eine Fliegerbombe zerstört und in der heutigen Form wieder aufgebaut.

Abteigarten 2 "Café Münsterländchen" und Abteigarten 4. Das Doppelhaus liegt am Eingang zum Ortskern gegenüber Korneliusmarkt 2.

Es wurde durch eine Fliegerbombe zerstört und in der heutigen Form wieder aufgebaut.

|

Korneliusmarkt 2

Korneliusmarkt 2"dr Üllespeijel" (Der Eulenspiegel), in Anlehnung an das Rote Haus in Monschau auch "et ruue Huus" jetzt Restaurant/Pizeria |

Korneliusmarkt 3, ehemaliges Bürgermeisteramt (1830),

Korneliusmarkt 3, ehemaliges Bürgermeisteramt (1830), später Schule (bis 1930). An diesem Haus befindet sich eine Hochwassermarke vom 27.02.1906 (etwa 1 m über dem Pflaster), heute Sparkasse Aachen |

Korneliusmarkt 4 (rechtes, rotes Haus)

Korneliusmarkt 4 (rechtes, rotes Haus)und Korneliusmarkt 6 "In der Gerichtsstube" (linkes Haus), weltliche Gericht. Das kirchliche Gericht (Sendgericht) wird in der Kirche St. Kornelius zusammengetreten sein. |

Korneliusmarkt 6 "In der Gerichtsstube" (rechtes Haus)

Korneliusmarkt 6 "In der Gerichtsstube" (rechtes Haus)und Korneliusmarkt 8 "Im Salzrümpchen" (linkes Haus) |

|

|

|

Korneliusmarkt 12,

Korneliusmarkt 12, "Nikolaushospital", "Hospitium Sancti Nicolai" bzw. "Im Neuhaus". Die Ursprünge des Hospitals liegen im 12. Jahrhundert, das Wohnhaus mit Erker und großer Toreinfahrt (früherer Stall) erbaut um 1407, die unteren beiden Stockwerke stammen von 1670. Links in diesem Haus befand sich eine Kapelle, deren halbrunde Apsis noch in dem Kellerraum des Hauses zu erkennen ist. Die Kapelle soll im frühen Mittelalter zu einem der Wehrtürme, Am Berg, gehört haben. |

|

|

"Gasthof Im Horn (16)" sowie "Gasthaus Im Horn (18)" (reches weißes Hausteil im Bild, die Häuser sind hintereinander angeordnet). Korneliusmarkt 20 "Roter Löwe?"In diesem Doppelhaus befand sich lange die Raiffeisenkasse Kornelimünster) (linkes weißes Hausteil im Bild) |

|

|

|

Korneliusmarkt 30 Groene Schildt und Korneliusmarkt 32 "im Kaiser" Im Haus 28 wurde ein Kreuzstockfenster von ca. 1630 in einer Innenmauer gefunden. Dieses Haus besitzt einen Trapezförmigen Grunderiss. |

Korneliusmarkt 32

Korneliusmarkt 32"Im Kaiser" Der Name weist auf einen früheren Besitzer hin. Hier sollen Napoleons Mutter und seine Schwester Hortense 1802 oder 1804 mehrere Tage übernachtet haben. |

|

Korneliusmarkt 38 |

Korneliusmarkt 38 (links) "Arche Marjohn", zum Namen gibt es mehrere Deutungsversuche: a. einer der Heiligen 3 Könige, b. Maria-Johannes, c. jüdischen Ursprungs wegen vormaligem Eigentümer Die Häuser Korneliusmarkt 34 bis 48 befinden sich in dem Seitengäßchen, das bei Korneliusmarkt 32 einmündet. Das Gäßchen hatte früher den Namen Steinstrasse. zurück nach oben |

Korneliusmarkt 34-38 |

Korneliusmarkt 50

Korneliusmarkt 50

|

Korneliusmarkt 52

Korneliusmarkt 52

|

Korneliusmarkt 54 "Zum Stern" (Im Steär)

Korneliusmarkt 54 "Zum Stern" (Im Steär) zwischen den Häusern 54 und 56 kann man das zugemauerte Traufengässchen (Feuerschutzgäßchen) erkennen, hier nicht zu erkennen: das Gleiche gilt zwischen den Häusern 54 und 52. zurück nach oben |

Korneliusmarkt 56

Korneliusmarkt 56 sogenanntes "Steäre Eck" jetzt Restaurant Napoleon |

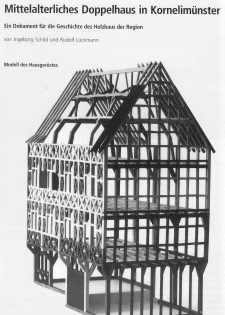

Fachwerk des Dopelhauses Korneliusmarkt 56 und Benediktusplatz 2. Das Fachwerk des Untergeschosses wurde auf Grund einer geänderten Feuerschutzverordnung

des Herzogs von Jülich im Erdgeschoß mit einer vorgesetzten Mauer versehen.

Fachwerk des Dopelhauses Korneliusmarkt 56 und Benediktusplatz 2. Das Fachwerk des Untergeschosses wurde auf Grund einer geänderten Feuerschutzverordnung

des Herzogs von Jülich im Erdgeschoß mit einer vorgesetzten Mauer versehen.

|

Marktidylle vor Korneliusmarkt 56, dem Café und Restaurant Napoleon

zurück nach oben

Marktidylle vor Korneliusmarkt 56, dem Café und Restaurant Napoleon

zurück nach oben

|

Die Abkürzungen bei den Hausnummern bedeuten KM=Korneliusmarkt und BP=Benediktusplatz

Quelle der Fassaden-Zeichnungen: "Mit Messband und Kamera am Ufer der Inde" Lehr- und

Forschungsgebiet Denkmalspflege der RWTH Aachen, Lehrstuhl Geodäsie RWTH Aachen

Die Abkürzungen bei den Hausnummern bedeuten KM=Korneliusmarkt und BP=Benediktusplatz

Quelle der Fassaden-Zeichnungen: "Mit Messband und Kamera am Ufer der Inde" Lehr- und

Forschungsgebiet Denkmalspflege der RWTH Aachen, Lehrstuhl Geodäsie RWTH Aachen

|

Vorderfront des "dr Klomp"

Vorderfront des "dr Klomp"

|

Inde flussabwärts |

im Winter |

Inde flussaufwärts |

Bilder jeweils von der Fussgängerbrücke an der Haltestelle "Unter den Weiden" aus gesehen |

||

|

Die Inde schlängelt sich in einem engen Bett durch Kornelimünster. Zeitweise führt sie

erhebliche Wassermengen, so dass es früher öfter zu Überschwemmungen des Ortskerns kam.

Deshalb sind häufig Hochwassertreppen vor den Häusern des Ortskerns zu finden.

Am Korneliusmarkt 3 ist eine Markierung zu sehen. Durch die Absenkung des Wehres

an der Strassenbrücke zum Ortskern in heutiger Zeit wurde die Hochwassergefahr jedoch deutlich gemildert. Zur Zeit der Klostergründung verlief die Inde nach Aussagen der Herren Hugot und von Reth noch weiter gen Osten verschoben. Das Gelände im Bereich der ehemaligen Reichsabtei war Fluss- und Sumpfgebiet. Vermutlich schlängelte sich seinerzeit die Inde entlang der Korneliusstraße und querte den Benediktusplatz und den jetzigen Park Abteigarten. Weshalb das sumpfige Gelände ausgerechnet als Gründungsort für ein Kloster geeignet erschien, ist wenig erklärlich. Der Lauf des Gewässers wurde wohl so umgeleitet, dass der Kloster-Baugrund ausgespart blieb und der Fluss den Baugrund von zwei Seiten umschloss. |

Indelauf ca. 1600 und heute

Indelauf ca. 1600 und heuteStrichführung in hellblau = jetziges Flussbett Strichführung in dunkelblau = ein altes vermutetes Flussbett bis ca. 1600 |